手机版

温馨提示:本网站已实现河北省内政务服务一号登录,新用户请注册并完成中级以上实名认证,即可正常登录本网站。

手机版

温馨提示:本网站已实现河北省内政务服务一号登录,新用户请注册并完成中级以上实名认证,即可正常登录本网站。

内丘牛王庙“七夕祭仪”

内丘牛王庙位于县域中部王交台村旁一高大土台上,是为祭祀牛王而立。相传,汉代已有之。该庙每年有两大庙会,一是农历三月十五,以牛崇拜和感恩为内容;二是农历七月初六,以请牛王送牛郎和两个孩子上天与织女相会为内容。庙会期间,数万民众从四面八方涌聚牛王庙前,通过跑功、唱戏、祭牛王等仪式,为耕牛祈求平安、健康,期盼牛郎织女早点相会,表现出人、神、畜和谐相处的天人合一理念。

1、牛王庙祭仪组织与筹办规则

农历七月初一至初六的“牛王祭仪”活动,由牛王庙周围的交台、老树围等七个村的村民自发成立的村社组织举办。每当一年一度的七夕节来临之际,七个村会首相邀议事筹备祭仪各项活动,明确分工,各村推选出一个女“挑令”的,即善友头,具体负责分工项目落实。会首在各村张贴“告示”,收“上油钱”,一般每户十元左右,有牛的人家交双份。家境好的也有交几百元的。这些油钱的支出包括:买供品及活动所需物品,请戏班和响器班的报酬,设“茶棚”,提供水、饭食,负责活动请来的各类班子和来上供的外村人吃饭。

2、善友头“坐堂”与“表功”

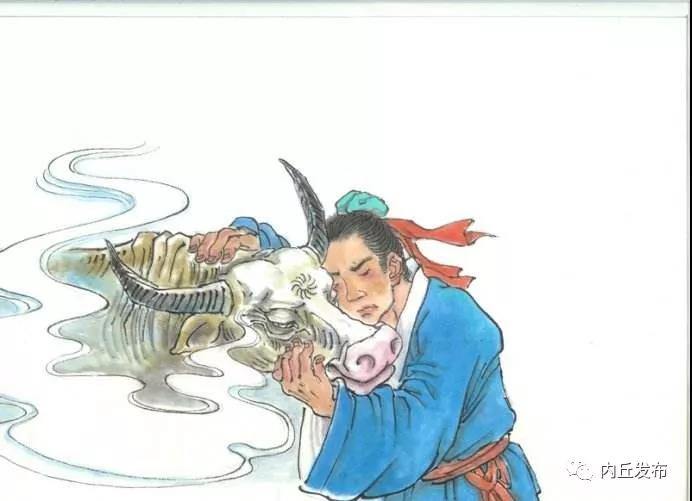

庙会开始,各村善友头轮流在庙上“坐堂”值班,收一些善男信女、行好的香客香火钱并为其“表功”。庙会当日,善友头会向献供拜祭香客散发一种用黄纸剪的纸牛,并用焚香余烬为纸牛画上眼睛,于牛王神像前焚化。焚化时,香客在说词中把自己家的牲畜称为“小毛童”,把牛王称为“毛童爷爷”。

3、请牛王上轿仪式

庙会一般从七月初一开始,由选出的会首主持祭祀,善友头“挑令”负责制作祭品和主祭活动。祭仪用品主要有:制作安放牛王神位用的彩色纸扎“彩轿”、牛王牌位、撕散发给香客的红布条,剪散发给香客的纸牛、用泥或黏米面捏制的散发给香客的一对对小牛,罗伞、仪仗队,按真牛、真人比例制作的牛王、牛郎和两个孩子纸扎等。香客得到红布条一般挂在牛王庙外的树上,剪纸牛在送牛王和牛郎上天时焚烧,泥或面捏小牛一般带回家中。

七月初六牛王祭仪过程,主要有起祭、上供、点灯、上香、表功、跪拜、请牛王上轿、起轿、奏乐、游街、会牛郎、落轿、合令、焚祭等程序,由会首按吉时喊号进行。起祭前,会首端来水盆、毛巾,“挑令的”和各村帮工的善友净手,而后在庙堂神案上摆上用面做的各种动物祭品,以成对出现,预示“牛郎织女相会”、“好事成双”。随后“挑令的”在蜡台上插上蜡烛,在香炉中插上整籽香,率领众人跪拜,开始表功,内容为诉说各种祭品、请牛王送牛郎上天与织女相会。“表功”毕,众人跪拜。帮工取来红毯或以红布、红纸代替,从牛王庙门前,一直铺到彩轿前。然后,“挑令的”善友从牛王塑像前捧起已制好的“牛王爷之神位”的黄纸牌,走过红毯,将牌位放进做好的彩轿内,俗称“请牛王上轿”。

4、牛王巡街会牛郎

待牛王上轿后,众人各就各位,吹奏的、打旗的、抬轿的、跳扇鼓的都有秩序的排起队,会首喊“起轿”,在“响器班子”吹奏伴引下开始游街,队伍先绕牛王庙正转三圈后,再沿街游行,待行至牛郎故居地时,请出纸扎牛郎与两个孩子,入伍同行,中间不时有跳扇鼓的加入进来,随着队伍前进,整个队伍浩浩荡荡继续沿街行进。游行至襄河岸边,将神牛、牛郎、两个孩子放在村外襄河畔一空地中央的柴禾堆上,众人围绕开始跑功,边跑边唱俗曲,内容为祈求神牛送牛郎上天,牛郎早点与织女见面等等。

5、“合令”仪式

众人跑功的同时,“挑令的”开始祷告,祈祷毕,会首即宣布“合大令”。合令后,会首宣布“焚祭”,在熊熊烈火中,众人手拿扇鼓继续绕圈跑功,围观香客把从牛王庙中得到的剪纸牛投入火中相随跑功,表示欢送。

内丘牛王庙七夕的这种祭仪活动为全国独有,也是七夕文化价值与影响的活化石。2007年,内丘牛王庙会已列入河北省邢台市第一批非物质文化遗产名录。

有庙,就要有戏台。内丘牛王庙前的戏楼为祭祀牛王而建,为河北省文物保护单位,今存为砖木结构清代建筑。整个建筑有戏台、罩棚两大部分组成。戏台又分前台、后台和台底券洞,占地面积约116平方米。整体造型呈“凸”字形,两边各留挂耳。罩棚,木质结构,正卷棚式样屋顶,兽当布瓦,棚下设有二十六根立柱顶支。罩棚的前门脸,是这一建筑的精彩部分。戏楼和罩棚紧紧连接在一起,巧妙组合,形成一个整体建筑,不管风天雨夜,台上照演,台下照看。若在罩棚三面垒上围墙,就是一个完整的剧场。专家称这种建筑格局“为我国剧场的前身”。当地俗语:“从南京到北京,唯有牛王庙的戏楼带罩棚。”

2006年,内丘牛郎织女传说及祭祀仪式被列入首批河北省非物质文化遗产代表名录。

2008年,天棚、地棚主要传承制作者(即师傅)李丑妮、张喜风,被批准为首批河北省非物质文化遗产内丘牛郎织女传说及祭祀仪式代表性传承人。(县文联)