手机版

温馨提示:本网站已实现河北省内政务服务一号登录,新用户请注册并完成中级以上实名认证,即可正常登录本网站。

手机版

温馨提示:本网站已实现河北省内政务服务一号登录,新用户请注册并完成中级以上实名认证,即可正常登录本网站。

内丘农耕民俗文化的守望人

文/顾春英

复活农具传后人,保留历史赤子心。

当柔软的春风吹进日渐丰翼的初夏,田野的花草气息充盈着位于冀南平原腹地的内丘县城。4月25日,“走读太行泉城,讴歌美丽邢台”采风活动走进中国邢白瓷弘传瓷业有限公司,当重点参观深入了解弘传邢白瓷一系列制作工序即将结束时,在大门口北边,一行醒目的字样吸引了每位文友,“内丘县农耕民俗文化博物馆”(原冀南民俗博物馆),不由得,我们一一走进博物馆,参观并不久远的、很多都是我们小时候见过的、有些还是曾经使用过的生活、生产用品,亲切感油然而生。

这些生活、生产用品何时兴起,具体淘汰于什么时间,我们都没有仔细去考证,但“中国邢白瓷弘传瓷业有限公司”的董事长耿增群老先生却将它们完好地保存下来,收藏于此,让我们一睹昔日陈迹斑斑、充满生活印记的种种老物件,真是意想不到的情感收获。

我们沿着摆放在馆两边的物品一件一件观赏,一件一件抚摸。在博物馆正堂的拐角处,那久远的条几、大方桌、圈椅、水银镜,上方还有毛主席像和左右的两个条幅,真真切切地出现在我的眼前,让我心中最柔软的一角有了丝丝入骨的疼痛,我和好朋友春花老师、战海老师、晓荣老师,还有未见其人先闻其名的大名鼎鼎的邢台文艺多面手尹义坤老师,分别坐在圈椅上拍照,留下最美好的瞬间。

穿越半个世纪的光阴,就像回到了父母亲亲手盖起的那五间里面是土坯外面是表砖的四角齐北房里,正堂中间,是一条很长的条几,两头卷起轴线,还对称着,条几上面是一方水银玻璃,当镜子用的,镜子的角边上还有印花的图案,条几前面是一个稍矮一点的大方桌,左右两边是两把圈椅,颜色都是深红色的。记忆中爹总是坐在左边的圈椅上的,但另一个椅子应该就是娘的了,可是却从不记得娘有坐下来的时候。

拐过去,是一间较大的房屋,中间一台挨着一台放满了织布机,是那时我们家也有的那种,是姥姥和娘每遇农闲必在上织布的工具。我记得我总是偷偷地趁姥姥和娘不注意的时候,上去“哐哐”几下,然后赶紧逃跑而去,因为那经线的精密度和条理性是不容孩子上去捣乱的,我每每弄它不成,不是将梭子卡在上下经线中间,便是脚手不能协调,弄乱了经线,所以,逃跑是必然的。

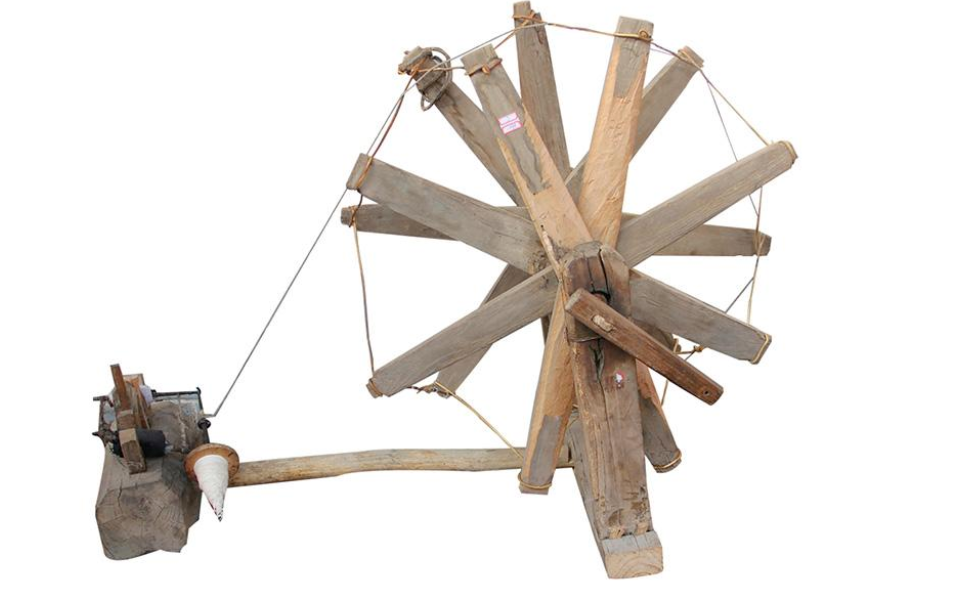

但见西墙高处有好几架纺花车,我禁不住高兴地叫起来:“快看,快看,还有纺花车!”我告诉春花老师:“我会纺线,小时候,我和娘一起纺线,娘纺经线,我纺纬线,供娘织布,娘甚至夸奖我纺的纬线好,超过了邻居家比我大四五岁的女孩儿,其实我那时只有十二三岁。”春花老师一副惊讶的表情,觉着我如今风风韵韵的样子,哪里是小时候干过活儿的主!但我确实是小时候什么活儿都干过的,也包括了田间地头所有能干得动的体力活儿。

记得老家的巷子里有一棵大槐树,初夏里,叶子已经繁茂,巷子里的风也是通透凉爽的,各家的闺女,有大两岁的,有小几岁的,四五个女孩儿从家里搬出纺花车子,排在树荫里,开始纺线,有说有笑。较大的那个女孩儿花花提出:“我们比赛吧!看谁先纺出一个穗子。”另一个叫振平的女孩儿说:“穗子有大有小,怎么比啊?”最后一个女孩儿海清说:“不要紧,穗子大小无关紧要,我家有称线的盘子称,到最后从锭子上脱下来称一称不就知道输赢了吗?”这是一个好办法,大家不约而同地都不说话了,把精力和心思都用在了纺线上。但是,纺着纺着,出现了问题,有人为了赶超,竟不顾线的质量,粗细不均匀,一骨碌粗,一骨碌细的,有的还拧着劲儿,我说:“一会儿纺下的线还要经大人把关,才可上称。”这回大家一下子放满了速度,既保质又保量地用心纺线。到中午的时候,我们将纺的线拿到海清家去称,还让海清娘评判谁纺的线好,我记得我那次还双赢了呢!

少年的故事,让春花老师彻底信服了我是在艰苦奋斗中长大,而非娇生惯养中成长的。

再往前走的另一间屋子里,摆放的都是上世纪农耕的工具,我上前一一辨认。这个是犁地的不锈钢犁,那个是种地的耧,荆条编织的是平地的耙,锄就不用说了,在家干的最多的活儿就是每天放学回家抗着锄去地里除草。我扶着犁把犁过地,也站在耙上平过地,唯一没有干过的活儿是用耧种地,因为那是一种精细的技术活儿,连爹娘都不敢轻易去触碰,怕种得不匀实,影响来年的收成。所以,爹娘包括村里大部分人都会将地平整好后,去请种地把式,心里才踏实,每每还排着队,拿着过滤嘴香烟等候着种地的把式,直等到能轮到自己家,才松上一口气。

而种过地的人都知道,牛拉着耙,一个人站在耙上,双手拽着牛尾巴平地,这个人不是谁都能站上去的,体重了,牛拉不动,轻了,压不住阵脚,地里的土坷垃耙不碎,只有找十几岁的孩子才比较合适。那时,爹就会让我站在耙上,双脚叉开,双手拽住牛尾巴,爹在前头一手牵着牛缰绳,一手按着牛头,控制着速度和局面,一圈一圈的,不厌其烦的将地耙完。说实在的,我在耙上有点害怕,东一下西一下的,摇摆的幅度很大,又拽着牛尾巴,唯恐一不留神儿从耙上甩下来,但在一向威严的爹面前,我不敢说,只有硬着头皮将地耙完。那时的小身子骨就好像散了架一样,坐在地头,好一阵子犯不过劲来。

从馆里出来,看见胶皮轮胎的木制大马车,静静地平躺在院子里一角,这在当时是立过汗马功劳的农具。长我几岁的赵恩生老师告诉我:“那时每个生产队只有两辆这样的马车。”我不知道我们队当时有几辆,但我清楚地记得生产队里所有的重物拉运全靠那车了。麦收时,地里的麦个需要马车往回运,秋天时,所有的庄稼需要往回拉,往地里走时还不能空着车,需捎运大粪,散开在地里。不仅如此,每家每户,只要有盖房子出门拉砖拉土运送木料的,包括举家去外村走亲戚的,一律借用生产队上的马车。

我记得有一年冬天,大雪覆盖了地面,皑皑白雪一眼看不到尽头。亲姨家的表哥要结婚,路途遥远,一家十口人只有爹上班骑的一辆自行车。没办法,娘向生产队长开了口,要借用队里的马车,因为除了拉人,还有一布袋随礼的粮食,十口人和一袋粮食用一次马车,实在是值当,说明情况,生产队长二话没说就答应了,还派了赶马车的人,我们一家人坐在马车上别提有多兴奋多威武了。孩子们一个个喜笑颜开,替马车师傅喊着“嘚、驾、吁、喔!”

历史的车辙像昨天一样还深深地印在脑海里,可马车却早已移位于农耕民俗博物馆了。然而,当年的马车比起现在的汽车,它的用途真是有过之而无不及。马车,一个时代的印记,使出它所有的能量,维护着一方运输大业,让人记忆犹新,不能忘怀。

院子东墙根里还有罗列在一起的很多的陶罐、瓦罐,在我的记忆里,也是一道不可磨灭的风景。它的位置大都在黑咕隆咚的没有电灯的里间屋,里面装的都是些米面和陈芝麻烂谷子,因为年纪小,常常不敢私自去那屋里,害怕鬼神之类的东西藏于其间,如果没有大人,一个人绝对是不敢进去到罐子里拿东西的。姥姥便抓住孩子们的这种心理,有贵重的物品,包括钱和好吃的,都会藏到罐子里,更有甚者,姥姥重男轻女,把好吃的比如馒头,在我们还没放学回来时就放到挂在墙上的萝里,留给放学回家的弟弟吃,我和妹妹回家无论去挑水还是背着荆条编织的篓子去地里割草,垫补的都是名正言顺的篦子上的窝窝头,你爱吃不吃,姥姥从不会把馒头拿出来。长大了一些,我们将姥姥的谜底揭穿,姥姥只有另辟蹊径,将细粮装进袋子里,然后掩埋在陶罐或者瓦罐粮食的深层处。

时光荏苒,现在想起这些,似乎成了笑料,但笑料的背后,是那些年代里生活的艰辛、岁月的沧桑和生命的悲壮。

博物馆里还陈列着很多老物件,有叫上名字的,也有叫不上名字的,它饱受了岁月的侵蚀和生生不息的一代又一代劳动人民付出的血汗和辛酸,是时代的缩影。这些表面斑驳、色彩陈旧的老物件,实际是人类不断向前发展,摆脱沉重体力劳动的足迹和见证。

而耿老先生就是新时期农耕民俗文化的守望人,他不惜时间、精力和财力,将其搜集、珍藏在一起,以填补世人心灵和情感上的空白,实在是一件功德无量的大好事。在这里,向耿老先生致以最崇高的敬意和感谢!